家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

認定について

被扶養者の認定は、認定対象者の収入や生活の実態、被保険者の扶養の事実や経済的扶養能力、認定対象者の生計を維持している他の親族の有無や同居親族の収入など総合的に審査した上で、判断されます。また、被扶養者として認定された後も、年に一度当組合が行う検認(現況確認)を受け、被扶養者の基準を満たしているかどうか申告する必要があります。

なお、被扶養者認定条件に該当しないにもかかわらず、虚偽の申請により不正に被扶養者認定を得た場合は、その資格は遡って取り消されます。また、当該期間にわたって発生した医療費の全額とその他給付金や各種補助額を後日被保険者に請求することになります。

被扶養者としての認定条件・詳細は、下の一覧表またはチャートでご確認いただけます。

一覧表で確認

| 被扶養者として認定の可能性があるか否を確認できます | パターン 1 |

パターン 2 |

パターン 3 |

パターン 4 |

パターン 5 |

パターン 6 |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Y E S |

N O |

Y E S |

N O |

Y E S |

N O |

Y E S |

N O |

Y E S |

N O |

Y E S |

N O |

|

| 三親等内の親族ですか? 【基準1参照】 |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ||||||

| 日本国内に住所がありますか? 【基準2参照】 |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||||||

| 収入は被保険者の1/2未満ですか? 【基準3参照】 |

〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ||||||

| 被扶養者と同居してますか? 【基準4参照】 |

〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

| 主として被保険者によって生計を維持されていますか? 【基準5参照】 |

〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

| 被扶養者として申請可能です(認定の可能性はあります) | 〇 | × | △ | × | △ | × | ||||||

チャートで確認

認定基準について

(2020(令和2)年4月1日改正)

被扶養者として認定されるためには、以下のすべての条件を満たしていることが必要です。

(1)被保険者の三親等以内の親族である

(2)①日本国内に住所を有している(住民票がある)

※一時的な滞在等での住民票取得者は日本に生活の基礎がないため対象外

②日本国内に住所を有していない(住民票がない)が生活の基礎が日本にあると認められること

(3)扶養認定者の収入が限度内であり、被保険者の収入(年収)の1/2以下である

(4)同居・別居の基準を満たしている

(5)主として被保険者によって生計を維持されている

(6)75歳未満である

基準(1)被保険者の三親等以内の親族である

被扶養者の範囲は被保険者の三親等内の親族で、被保険者との続柄によって同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。(同居・別居については基準(3)を参照)

| 同居でも別居でもよい人 | 同居であることが条件の人 |

|

|

|---|

- ※但し、内縁関係を確認できる書類が必要

基準(2)国内居住要件を満たしている

国内居住要件とは

日本国内に住所がある(下記①②どちらかの条件を満たしていること)ことをいいます。健康保険法一部改正により、2020年4月1日より従来の認定要件に追加されました。なお、住所を有していても、生活の基礎が日本にないと認められる方は国内居住要件を満たさないと判断されます。

①日本国内に住所を有している(住民票がある)こと

②日本国内に住所を有していない(住民票がない)が生活の基礎が日本国内にあると認められること

以下の条件に該当し、確認書類の提出ができる方

例外事由と必要書類一覧

・外国語の書類は翻訳者署名のある日本語訳を添付してください。

| 例外該当事由 | 必要書類 | |

|---|---|---|

| ❶ | 外国で留学をする学生 |

|

| ❷ | 外国に赴任する被保険者の同行者 |

|

| ❸ | 就労以外の目的(観光、保養、ボランティア活動等)での一時的な海外渡航者

|

|

| ❹ | 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じ、②と同等と認められるもの |

|

| ❺ | ❶~❹以外で、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |

個別判断 |

- ※日本国内に住所がある(住民票がある)方でも一時的な来日等の場合は日本に生活の基礎があると認められません。→「医療滞在ビザ」「ロングステイビザ」(観光、保養を目的としている)等での来日者

基準(3)被扶養者認定の収入基準を満たしている

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である場合は被扶養者となります。

【重要】定年再雇用・転籍などにより、年間収入が変更となる方はご注意ください。

健康保険における年間収入とは、暦年(1月~12月)の総収入ではなく、被扶養者の認定を申請する日以後1年間に見込まれる収入をいいます。

また、所得税法では基礎控除等を差し引いた“所得”で判断されますが、健康保険では“収入”で判断いたします。

| 60歳未満 | 年間収入130万円未満 また、どの3ヶ月で平均を取っても1ヶ月108,334円未満であることが必要です |

|---|---|

| 60歳以上 または障害者 |

年間収入180万円未満 また、どの3ヶ月で平均を取っても1ヶ月150,000円未満であることが必要です |

| 種類 | 例 | 収入の見方 |

|---|---|---|

| 給与収入 | 給与、賞与等 |

|

| 年金収入 | 厚生年金、国民年金、共済年金、農業者年金、船員年金、企業年金、各種の恩給、遺族年金、障害年金等 | |

| 事業収入 | 自営業や業務委託等 | |

| 利子、配当、 不動産による収入 |

各種利子収入(債権等)、株等での収入(配当、譲渡等)、土地、家屋、駐車場等の賃貸収入等 | |

| 公的保険給付 | 健康保険の傷病手当金、雇用保険の失業給付、労働者災害補償保険の休業補償等 | |

| その他 | 継続的に得られる収入 |

● 年間収入の算出

[1]給与収入

- 継続して給与収入がある場合

⇒直近3ヵ月の収入から1ヵ月の平均額を算出し、申請日以後1年間の収入を見込みます。

{(直近3ヵ月の総支給額の合計)÷3×12ヵ月}+{賞与額合計}

- 就労したばかりで実績がない場合

⇒ 給与支払(見込)証明書を就業先に記載いただき、ご提出ください。

[2]年金収入

支給金額 × 1年間に支給される回数 (年金は6回、恩給は4回、その他年金基金等は1年間の回数)

- ※介護保険料控除前の支給金額

[3]1年に満たない収入の場合

雇用保険の失業給付や短期間の労働契約等、1年に満たない収入が見込まれる場合には、その日額又は月額を年間に換算して年間収入を算出します。

(例:失業給付日額×360日、月給額×12ヵ月)

● 収入についての留意点

[1]雇用保険の取り扱いについて

雇用保険の失業給付の目的は、再就職までの生活の安定を図るという生活保障です。再就職することが前提ですから失業の状態は一時的なものであり、失業給付の受給期間中は「失業給付によって生活が保障されている」ため、「主として被保険者が生計を維持している」とはみなされません。よって、受給期間中は被扶養者として認定されません。

ただし、待機期間や給付制限中、妊娠・出産・傷病などで雇用保険の受給延長している間、失業給付を受給しない場合、受給期間中でも受給日額が下記の場合には、認定可能です。

| 失業給付等の日額について | |

|---|---|

| 60歳未満 | 日額 3,612円未満

|

| 60歳以上 または障害者 |

日額 5,000円未満

|

[2]自営業者(個人事業主)について

自営業者は事業の売上や必要経費、経営状態など含めてその事業の結果すべてに責任を負い、自ら生計を維持するものと考えます。したがって原則として被扶養者とはなれません。

ただし自営業(個人事業)の会社が法人番号の取得がなく収入が健康保険の被扶養者の認定基準内であり、かつ主として被保険者の収入により生計が維持されているということが証明されれば審査の上、被扶養者に認定される場合もあります。

【重要】

以下の場合は健康保険と厚生年金保険の強制適用の被保険者に該当するため、被扶養者にはなれません。

自営業者(個人事業主)の会社が

- 「法人事業所」である(法人番号を取得している)

- 被扶養者となる人がその代表者である

- ご参考 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/sonota/20150120.html

[3]資産運用をされている方

資産運用(①株、投資信託、債券、FX他)で得た収入の取扱いは以下の通りです。

恒常的収入が認定対象者収入限度額を超えている方は扶養対象とはなりません。

既に認定されている方は扶養削除の手続きが必要ですので、ご注意ください。

- 一時所得(一時的な収入):①を1度に全て売却した場合のみ一時的な所得(収入)として取扱います。

- 恒常的収入:①を継続して保有している場合は、取引回数に関係なく恒常的収入として取扱います。

[4]親の扶養について

両親とも健在の場合は両親を1世帯と考え、まずはご夫婦間(両親)で扶養し合えないかを優先して判断します。

夫婦間(両親)での扶養が難しい場合に限って、子世帯(被保険者)での扶養可否を判断することになります。

なお、両親とも被扶養者の認定の申請をされた場合は、総務省の2人家族の生計費用資料等を参考に、社会通念をもって扶養可否を判断します。

基準(4)同居・別居の基準を満たしている

被扶養者は被保険者との続柄によって、被保険者と別居していても認められる人と、同居していなければ認められない人がいます。【親族図参照】別居の家族を認定するためには、仕送り等の基準を満たさなければなりません。

● 同居とは

健康保険法第3条第7項に「被保険者と同一の世帯に属し」と定められていますが、ここでいう「世帯」とは、「住居」と「生計」をともにする社会生活上の単位であるとされています。つまり同一の世帯に属さないことは、住居または生計のいずれか、あるいはその両方が別であると考えられます。

この考えに基づき、住民票上で同一世帯(世帯主が1人)となっている場合のみ同居として扱います。

| 【同居として認められる例】 | 【同居として認められない例】 |

|

|

|---|

| ケ-ス | 1

|

2

|

3

|

4

|

|---|---|---|---|---|

| 続柄 | 父 |

父

(同居でなくてもよい) |

義母 (同居が扶養条件) |

妹 (同居でなくてもよい) |

| 住民票 | 同一世帯 |

世帯分離 | 世帯分離 | 同一世帯 |

| 同別居の判断 | 同居 |

別居 | 別居 (認定不可) |

別居 |

| 補足 | 住民票上同一世帯であり、生活の実態も同居のため。 |

世帯分離は別居扱いのため仕送りが必要です。 | 世帯分離は別居扱いのため認定ができません。 | 住民票上同一世帯でも、生活の実態が別居のため。 |

● 別居家族への仕送りについて

家族と別居している場合は、認定条件として「主として被保険者の仕送り額によって生活している」という事実が必要ですが、それは被保険者が継続的な仕送りでその対象家族の生活費のほとんどを負担している状態をいいます。また、対象家族と同居している世帯の1か月の生活費に対する同居者全員の収入を確認し、被保険者からの仕送額と比較した上で、被保険者が主たる生計維持者かを確認します。日々の生活費を負担しているという観点から、賞与時一括などまとめての送金は認められませんので毎月定期的に送金していただくことになっています。また、仕送りの事実を確認できないため、「生活費の手渡し」や「ひとつの口座を共有しての振込・引出」は認められません。

なお、学生(※)の子供については同居とみなします。

- ※学生とは:週3日以上の全日制の大学・短大・専門学校に通学する者。

ただし、学業を一度終了した者や一度就職した者及び既婚者は除く。

| 別居の認定基準 | |

|---|---|

| 毎月送金 | ◆毎月定期的に仕送りしていること

|

| 送金の証明 | ◆送金の事実を公的に証明できる書類が提出できること

|

| 仕送下限額 | ◆1ヵ月あたりの送金が下記の金額以上であること

|

- POINT

-

- こんな場合は別居になります

・住民票が同一の住所表記であっても、世帯が別となっている場合は別居として扱います。

・住民票上で同一世帯に属していても、生活の実態が別居であると確認された場合は、別居となります。

・同居が扶養条件となる続柄(義父母等)の方は、住民票で世帯分離している場合は別居として扱われます。

- 単身赴任について

通常単身赴任による別居は同居として扱います。

健康保険における単身赴任とは

…「業務都合により配偶者と別居(独身者は対象外)していること」

・配偶者が死別・離別の場合は、扶養している子を配偶者と同様の取扱いとします。

・勤務先で単身赴任証明書を提出していただけることが条件です。単身赴任証明書は必要に応じご提出いただきます。

● 例:被保険者・配偶者・子・母の場合の認定について ケース 住居関係 子・母の

認定条件同居・

別居仕送りの

証明1

同居と

みなす不要 2

同居と

みなす不要 3

同居と

みなさない必要 - こんな場合は別居になります

基準(5)主として被保険者によって生計を維持されている

被扶養者は、単に同居しているから、収入が基準内だから、という理由だけでは認定されません。主として被保険者によって生計が維持されているという事実が必要です。「主として被保険者の収入により生計を維持されている」とは、被保険者が認定対象者の収入以上の金額を生活費として援助しており、かつその生活費の1/2以上を援助している状態が継続的に維持されていることをいいます。認定対象者に収入があり、被保険者と生計を別に営んでいたり、被保険者以外の人からより多くの援助を受けている場合には、生計維持関係は認められません。

●生計維持関係の有無にかかる確認ポイント

[1]主たる生計維持者であるか

被保険者が主たる生計維持者であるということは、認定対象者に他に扶養義務者がいないことが原則です。認定対象者が被保険者の配偶者や子の場合には、原則として被保険者が扶養義務者となりますが、それ以外の続柄(父母、兄弟姉妹など)では、他に扶養義務者がいないか、いる場合には、その扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者が認定対象者を扶養せざるを得ない理由や生計維持の状況をより詳しく確認します。

この確認は、他の扶養義務者の収入書類に加え、個々の状況に応じた生計維持の状況を証明する書類をもとに行い、被保険者が主たる生計維持者であるかどうか審査します。

特に申請家族が父母の場合、夫婦間の相互扶養義務により、扶養義務者(主たる生計維持者)は第一にその配偶者になります。これを踏まえ、まずは夫婦の生活状況を確認します。

- POINT

-

- 子供の扶養について

夫婦ともに収入があり共同で子供を扶養している場合、健康保険では原則として夫婦の収入を比較し、年間収入の多い方が主として生計を維持しているとみなし、その人の被扶養者とします。

また、子供が複数いる場合、1人は夫、1人は妻というように扶養を分けることはできず、すべて収入の多い方の被扶養者となります。

- 子供の扶養について

[2]経済的な扶養能力があるか

被保険者の経済状況によっては、配偶者や子以外に多数の被扶養者を扶養することは実際には困難であると考えられる場合があります。そのため、被保険者が認定対象者の生活費の50%以上を継続的に負担することが経済的に可能であるかの確認が必要となります。そこで、被保険者の扶養能力を下記の比較式を用いて判断します。

なお、被保険者の扶養能力があるかどうかは、その被保険者の収入(被保険者の標準報酬月額および標準賞与額)のみで判定します。

例えば被保険者世帯の他の家族に収入があった場合でも、被保険者以外の収入は考慮しません。被保険者の収入によって、認定対象者の生計が維持されているかどうかを確認することを目的としているためです。

[3]生活援助金の確認

認定対象者に一定の収入があり、かつ被保険者が多額の援助を行った結果、被保険者の収入と認定対象者の収入(認定対象者自身の収入+被保険者の援助金)とがアンバランスな状態となった場合などは、扶養とは言い難い状況と考えます。そこで生活援助金の妥当性を下記の基準によって判断します。

- 扶養認定の際の収入限度額を基に、認定対象者の生活費として認められる限度額目安(標準的な生活費として考えられる金額)を150,000円/月とします。

- 被保険者の継続的な扶養能力として認められる認定対象者への援助金の上限額を、被保険者月収(※)の二分の一までとします。(※)被保険者月収=賞与を含めた年収金額÷12

- POINT

-

- 標準的な生活費について

これは、60歳以上の年間収入限度額180万円を12ヶ月で割ったものです。月150,000円以上の収入がある場合は被扶養者として認められず、その金額で生活費をまかなうことができると考えます。

- 標準的な生活費について

教示文について

教示文とは、健康保険組合が決定した内容に不服がある場合に、審査請求について表示した文面のことをいいます。

- 参考リンク

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

- 参考リンク

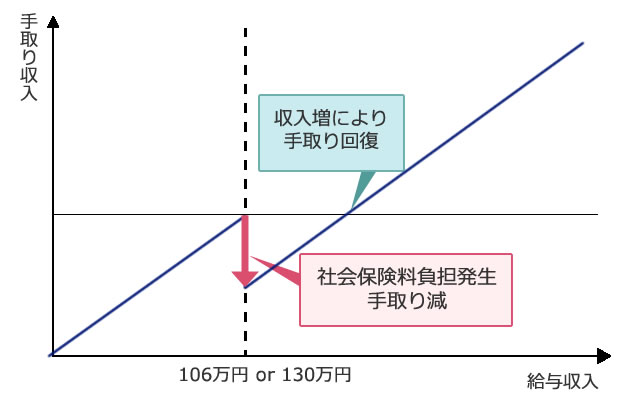

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。

健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。

社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

| 年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |

|---|---|

| 年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |

- ※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。

(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。

社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。

- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。

- ※最大2年間の措置。

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について

夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。

- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。

- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。

- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。

- 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。

- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。

- 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)